新型コロナウィルス感染症に関するISNの対応について

2021年5月18日 小中学部児童のご家庭でコロナ陽性が確認されたため、児童も検査を受けたところ陽性反応がでたとの連絡がありました。

松本市保健事務所職員の立ち合いを終え、島内キャンパス、南松本キャンパス共にスクール内の消毒を終了しています。保健所の指示により、島内キャンパスは5月21日まで臨時休園休校、南松本キャンパスは「通常通り開園してよい」との判断から、20日より開園いたします。

24日以降につきましては、状況を踏まえ、追って判断して参ります。(5/19 16:30更新)

追記(5/20)

感染が発覚した5月18日、感染拡大を防ぐ目的でスクールウェブサイトにて感染の情報を公表しました。

5月19日に信濃毎日新聞から事実確認の取材を受け、同日の新聞に記事が載りました。地域や学校名もオープンにしている国がある一方で未だ感染者等に誹謗中傷が起こりうる状況での公開には賛否両論をいただきましたが、コミュニティの全員が事実を受け止め適切なふるまいをすることが望ましいと感じていましたので、予防の観点を重視して早期発表に至りました。

ご理解いただけますと幸いです。

来校される皆様へ

生徒・保護者・ご来校される皆様が安心してキャンパス内で過ごしていただけるよう、以下につきまして、ご理解・ご協力をお願いいたします。

1.以下の症状があるお客様は来校をお控え下さい。

・37℃以上の発熱、または発熱が続いている方

・風邪の症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方

・強いだるさや息苦しさがある方

・身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方

・海外および国内感染拡大地域へ往来されてから14日間経過していない方

2.キャンパス内へ入校時に検温のご協力をお願いします。

(症状によっては、入校をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。)

3.手指消毒にご協力ください

4.マスクを着用ください。

ご不便・ご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

2020年4月22日

日頃よりスクールの活動にご協力いただき感謝申し上げます。

小学部は4月13日から5月6日まで臨時休校としています。休校中は各自が家で授業を受けることができるオンライン授業を行っています。また、週1日課題や健康状態などを確認するための任意登校日を設けています。

プレスクールは自宅待機にご協力頂けるご家庭には登園を自粛していただくよう呼びかけておりますが、様々な理由で子どもたちを預けなければならない事情の方々がいらっしゃいます。子どもたち及びスタッフの毎日の検温と健康観察、手洗い、うがい、手の消毒、咳エチケット、マスク着用、施設内の消毒の徹底、こまめな換気、課外活動自粛など出来る限りの感染予防に努めております。

引き続き、帰宅後や週末の不要不急の外出を控えるとともに、集団感染リスクである3つの条件が重なる場を避けるなど、ご配慮をお願いいたします。 子どもたちの健康と安全を第一に優先し、このような状況下で何ができるかを考えて、園児・生徒およびスタッフ一同の感染防止に努めてまいります。引き続きご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

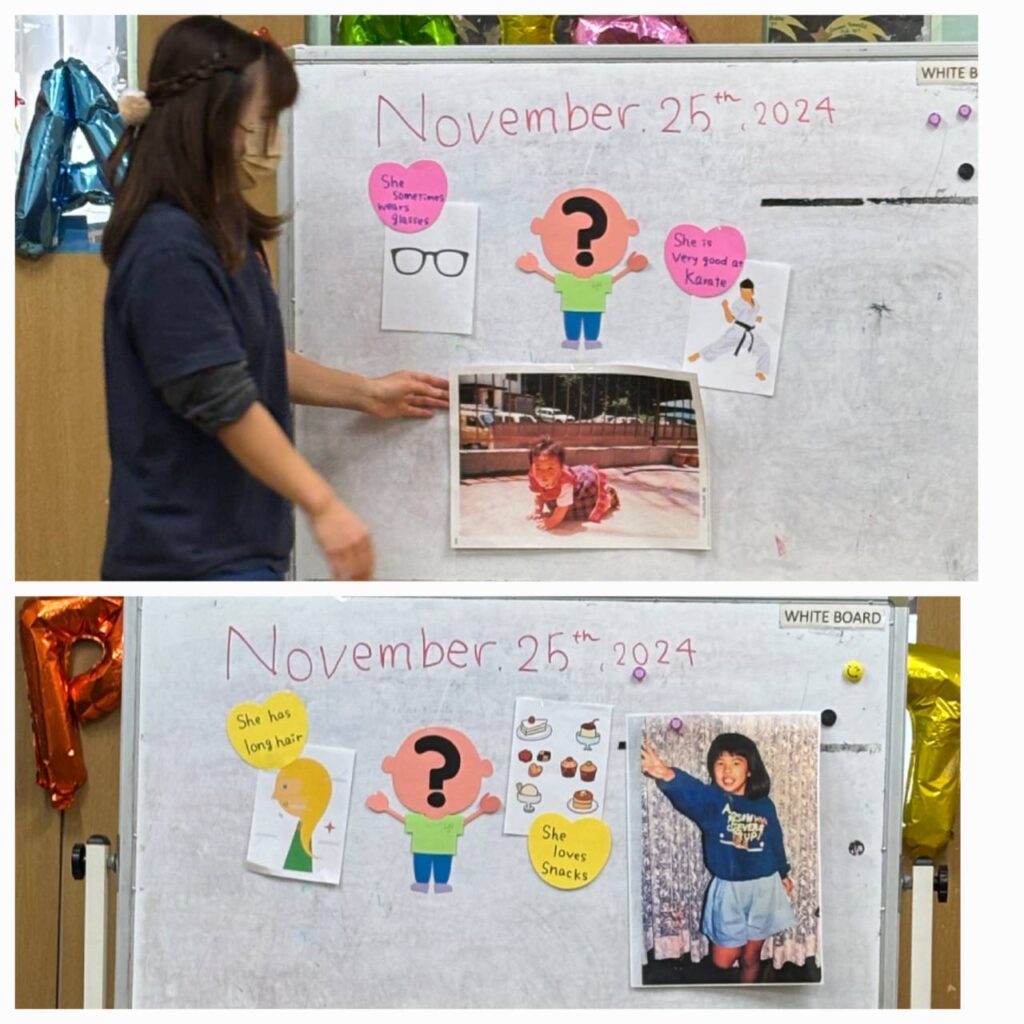

11月生まれのお友達Happybirthday!!!

月曜日は11月生まれのお友達の誕生日会がありました。メドウからはCくんがお祝いしてもらいました!みんなの前で名前と年齢を言うことが出来ましたよ(^^)

Ms.MayuによるISNの先生あてクイズは、とっても盛り上がりました♡空手をやっている先生やお料理が好きな先生、甘いものが好きな先生、みんなはわかったかな?Ms.Mayuの幼少時代は分からなかったよねꉂ(ˊᗜˋ*)

今週は水曜日にMr.Igorによるサークルタイムがありました!お名前を呼ばれるといつも以上に大きな声でお返事が出来たメドウさん達(*^^*)今週のフォニックスは「E」 「Ear」=耳「Egg」=たまご「Eggplant」=なす 「Elephant」=ぞう「Excavator」=ショベルカーなどを学びました!特に最後の「Excavator」はみんな大好きだけれどむずかしい単語ですよね…でもしっかりと発音できる子もいました!

天気が良い日は歩いて公園に行きます!今週はセブンイレブンの裏の公園へ行きました。すべり台を何回も滑ったり、カンカンカン♪と踏み切りの音が鳴り出すと、みんなで電車に手を振ったり楽しそうでした🎶道路の右側を歩く、渡るときは手を上げるなど、歩く時のルールもしっかりと身についてきました✨

今週のジムレッスンはマット運動。マットで作ったトンネルをハイハイでくぐりました!また、猫ちゃんに変身して「にゃーにゃー」と言いながら先生たちの脚の間をくぐった可愛いメドーさん達です🐾✨

生活面では一人一人、自分で出来ることが増えてきました。靴下やズボンの着脱が上手になり、トレーナーはなかなかキツくて難しいけれど、少しだけ手伝ってあげると脱ぐことが出来ます!そんな毎日の積み重ねで、「できない、できないやって〜」と言っていた子どもたちもいつの間にか「○○ちゃん、○○くん1人でできたよ」と言いに来るように♡できた時は本当に嬉しくてハイタッチをして喜んでいます!ランチタイムでは、苦手だった野菜やライスも少しずつ食べられる量が増え、今ではほとんどの子供たちが完食出来るようになりました!また、着替えや片付け、ランチなど、何か頑張れた時には、クラスの壁に貼ってあるそれぞれの顔写真に冠を貼り、みんなで喜び合えるようにしています。「お着替えできた!グッドプレートになった(完食)!クラウン貼って〜!」とあちこちから声が上がり、冠をかぶった自分の写真を見ながらみんなに拍手されると、本当に嬉しそうな顔をするんです(*^^*)みんな頑張ったね!!

☆連絡事項とお願い

①クリスマスショーの衣装を月曜日までにお持ちください。

②ジャケット、手袋や帽子、靴、肌着や靴下など、全ての持ち物に記名をしてください。また、ISNトレーナーには、自分の物だと分かるようワッペンや印など付けていただけると助かります。

③ジャケットはロッカーにかけて保管しますので、首元のタグに子供が扱いやすい大きさのループをつけてください。よろしくお願いいたします。

良い週末をお過ごしください!

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.12 金子 行宏さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、ASPINA シナノケンシ株式会社 代表取締役 常務 金子 行宏さんです。

栗林: ウェルビーイングのインタビューをさせていただいている目的は、信州の外に住んでいる有識者の方々や、豊かな暮らしをしたいな、質の良い生活をしたいなと思っている方々に「信州では、こんなウェルビーイングの取り組みが既に行われている」ということを伝えたくて。様々な業種の方のお話を聞きながら情報発信させていただいています。

金子さんにとってウェルビーイングってどんなものでしょう?

金子: ウェルビーイングという言葉は色々な意味を持っていると思っています。ウェルが「良い」、ビーイングが「存在」ということであれば、良い存在であること、つまりはなぜ生きているのか?ということを考えます。私が最近好きな星野富弘さん(手足の自由を失った詩人・画家)の作品に、

いのちが一番大切だと思っていたころ生きるのが苦しかった。いのちより大切なものがあると知った日

生きているのが嬉しかった。という詩があります。「いのちよりも大切なこと」を見つけるのがウェルビーイングじゃないかなと私は思います。そういう意味で考えてみると、経営者としての立場もあるのですけれど、会社に関わる人がどんな生活をしていくかが大事になってきます。幸せっていうのはいろんな形があるので、全ての人を幸せにする一つの形を決めることは難しいと思います。企業に関わる人にとっての「私たちらしい幸せ」を定義して、広めていくということが大事なのかなと思っています。ある人の考える幸せはこれだけれど、他の人の考える幸せは違う、一人ひとり違って、それを受け入れられる社会を作っていくのが、ウェルビーイングを実現するために重要かなと思っています。

私たちの会社には106年の歴史があります。その歴史で作られた私たちの会社らしい文化の中に、その幸せの形があるだろうし、それを進化させていくというのが、私の「いのちよりも大切なこと」なのかなと思います。

栗林: 「いのちよりも大切なこと」ですか。

金子:「いのち」というと、生物として生きる命と、人々が関わりあう社会の関係性の中での命という二つがあると思うんです。前者の生物としての命のサイクルはもちろん決められているわけで、基本的には寿命で決まってしまいます。しかし、社会の中の命は長く残せるものがあります。

ASPINAがシナノケンシとしてどうやって始まったか、というところにさかのぼるとちょっと面白いんです。「シナノケンシの目標」と「社員心得」っていうのがあるんですよ。(名刺の大きさの社員カードを差し出す) こういうものを大切にしていまして…。これは二代前の社長が最初に作って、今の社長が少し書き換えて。「真の資産は人である」とか、「自ら考え、自ら行動しましょう」とか。人が人をすごく大事にするというのが経営の中心だと思っています。

なぜそうなったのかをずっと紐といていくと、106年前に私の曾祖父がこの会社を起業したのですけれど、会社は絹糸の紡績から始まったんですね。この絹糸紡績というのは、機械で絹紡糸を作る方法なんです。そのころの繊維業でメインだったのは、女性が手作業で糸を巻く(手繰る)工程でした。私の曾祖父は当社の起業前に知り合いと一緒に製糸工場を経営していたのですが、この方法だと上手い人と下手な人がいて、上手い人は良い給与をもらえて、下手な人はあまりもらえない。このままだと労働環境が良くないだろうと考えて、じゃあ機械で作ったらいいというのが、起業のきっかけの一つでした。みんなが自分の力を発揮できる環境を作っていこう、という考え方で、そういうところを大切にしている会社です。

栗林: スタートがセンセーショナルですよね。公平性とか、その時に困っている人たちに目が向いて、そして能率的にみんな認められるようにと。その想い、動機はいいですね。

金子:そして最近キーワードとして大切にしているのが、自己実現と多様性。特に自分で決めた未来を達成することは大事だし、多様性というのは、ちょっと居心地が悪いのが楽しめる、ということだと思っています。

栗林: どういう意味ですか?

金子: 多様性のある環境で様々な人々と議論すると「こいつ全然考え方違うじゃん」とか「今それ言う?」とかあるじゃないですか。

栗林: なるほど。

金子: みんなが何でも「はい、それいいです」と言う環境には多様性がない。多様性とは、ある意味認められないものを受け入れるという社会観があると思っていて、それを楽しめる会社になるのがいいんじゃないかなと。うちもグローバルにやっているので、グループ各社にも中国人、アメリカ人、ドイツ人、メキシコ人、インド人等、本当に多様な人々がいるのですが、割とそういうところで違和感を感じずにやっているところがあるかなと思います。そうやってASPINAを進化させる環境を作っているのかなと。

最近人事のメンバーの活動で、自らポジションを選んで学べるアクションを始めたり、”教えたい、教えられたい” プログラムを導入したりもしています。こういうポジションで人を求めていますっていうのを社内公募して、会社の中から人財を探し出そうとしたり、自ら手を挙げて自分のやりたいことができるようにしています。

コミュニティー面でもいくつか。地域の教育関連では信州大学と研究を一緒にやっているほか、「先端産業論」という講義で「ASPINA特別講義」という授業もやっています。全8回、正式に単位がもらえるものですね。

あとは「ASPINA祭り」という地域向けの企業祭もやっていて、社員がワークショップやアトラクションで地元の方々をおもてなししています。

栗林: グローバルから地域まで、いろいろな取り組みがあるんですね。

金子: 会社としてはジレンマもあって、グローバル競争の中で数字と業績を見て、厳しくやらなければいけない側面もあります。その中でのウェルビーイングを考えると、経済的な競争を乗り越えて、共同体としての価値観を作り、それに合わせて環境や仕組みを作っていくこと、そして、それを考え続けることが大事なのかなと思います。

栗林: 「経営者としての立場もあるけれど」と言われていましたが、関心をもって考え続けることが「会社に関わる人たちにとって良いこと」なんですね。

金子: ありがたいことに、うちは106年の歴史がありますので、そういう精神はわりと根づいています。私が学ぶこともいっぱいあります。

日常の業務と並行し、歴史ある会社を繋ぐ役割として、さらなる学びに関心を持ち、深めている金子さんそのものが、全体の成長の基盤をつくっている感じがしました。立場や活動のステージによって、豊かさ、幸せの見方、できることなどが違ってきますね。一人ひとりの自立、レールを敷かない形の成長を奨励し探究している、金子さん自身の、そして会社の今後の発展が楽しみだなと思いました。

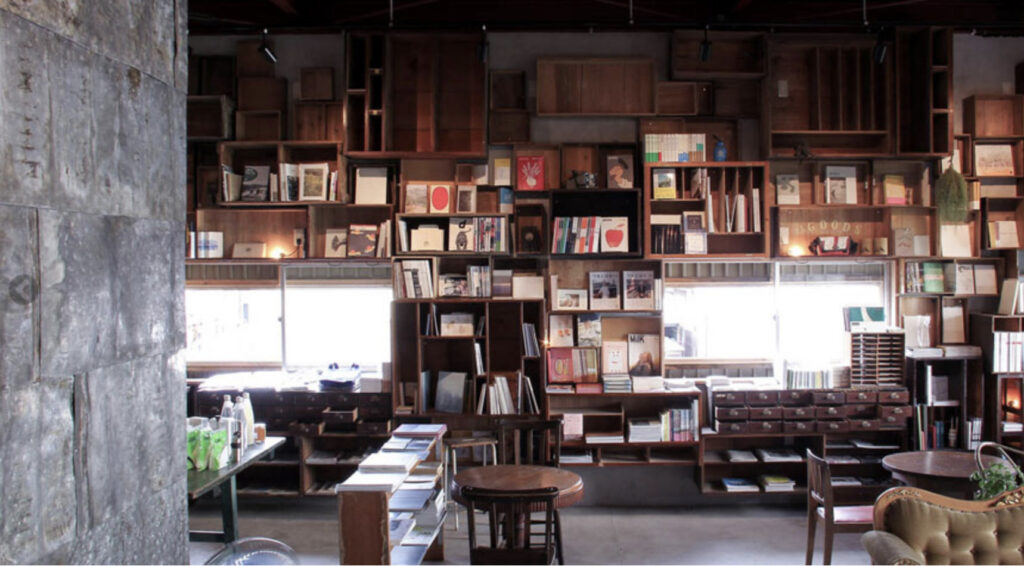

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.7 菊地 徹さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、松本市議会議員 兼 株式会社 栞日 代表取締役の菊地 徹さんです。対談インタビューでは”地域のWell-being”と”世界水準”のテーマでお話ししていただきます。

栗林:

今どんな活動をされていて、それに至った経緯などを教えてください。

菊池さん:

栞日という事業の店をやっています。

2013年の夏に私が個人事業として始めた「喫茶店を併設した本屋」いわゆるブックカフェの業態の事業で松本駅前に2013年の8月に開業しました。

ちょうど3周年を迎える年に、今の栞日の店舗に移転してリニューアルしました。

栗林:

カフェと、本屋っていうのはどっちも元々興味があって始められたんですか?

菊池さん:

どちらかというとカフェの方に原点があって、僕が筑波大学生時代、

当時オープンしたばかりのスターバックスでアルバイトをした事がきっかけになっています。

スターバックスのサードプレイスという事業理念に共感して、自分なりのサードプレイスを作りたいと思っていました。その時はどの地域に店を作るのかは決めていなくて、

住んでいた静岡という地域にも愛着はありますが執着はなかったので、この先自分なりのスターバックスを作るにあたって、経験しておきたい業種があったので、それができる修行先を探すと同時にいろんな地域を転々として見ていこうと思いました。

最初に働きたいと思ったのは価格帯の高いサービスというものを勉強したいと思っていたので、ホテルや旅館などの宿泊業で就職活動をしました。

その中で拾ってくださったのが扉温泉明神館で、就職することを決めました。

明神館さんの世界水準のグローバルスタンダードを見据えた経営をローカルでしっかりやっているところに共感しました。2010年に中途採用枠で入社して、そこで今の妻と出会ったこともあって、自分達の店をやろうという事になりました。

それに伴って、次は自分たちのやりたい店の規模の現場、小商やスモールビジネスに転職する事にしました。僕は単身で軽井沢にあるハルタというお店のパン部門で1年間働きました。

その間も彼女に会うために松本にはずっと通っていて、その中で町のスケールや自然との距離感などを知っていきました。

当時僕が26歳で、町で店をやっている先輩方も自分よりひと世代上の方々で、自分たちの表現として多様なお店を展開していて、自由にやらせてもらえる気質なのを感じ取って、松本で自分なりのスターバックスを始めようと決めました。

栗林:

県外から来た人の対外調査じゃないですけど、すごくsubjective(主観的)っていうか。

もともと松本でビジネスを始める為の意図として来たわけではなくて、過ごしているうちに雰囲気や心地よさを見つけてくださったという事ですよね。

菊池さん:

そうですね、最初はまさしくフィーリングで、栞日を始めて5年とか6年が経った時ぐらいから少しずつ当初のそのフィーリングを論理的に説明したり、言語化したりすることが自分でもできるようになりました。いまなら、なぜ当時の菊池が松本という町に対して自分の表現を自由にさせてもらえる気がするみたいなフィーリングを抱いたのか言語化できると思います。

栗林:

ここのお店の場所もそうですよね

ロケーションだったり、インテリアだったり

まさに自分の表現ですよね。

昔からある町並みの良さだったり、あるものを材料にして自分の心地よさや自分のやりたいことをあらわしている様に感じます。

菊池さん:

実際その通りです。

最初の栞日を開ける時も、移転した今の店をやる時も、新築という選択肢は一切なかったです。

将来自分なりのスタバを作ろうと目標を設定した時から、すでに実践している先輩たちがどういう仕事をしているのか実際に見聞き体験していろんな表現のサンプルを沢山集めないといけないと思いました。

知らず知らずのうちに近しいものを作ってしまってもつまらないし、自分のオリジナルのものがどこにあるのかを確認するためにもそうしていました。

アルバイトをしているときにも筑波や茨城県、北半島、甲信越、東京など行ける範囲内でそこそこの数のカフェを巡りました。

当時はSNSも今ほど普及していなかったので、情報は雑誌などで紹介されているものなどを頼りにしていました。

その中で自分が良いなとか好きだなと思ったところが、おしならべてリノベーションされているものばかりで、古い建物を活かし、古いリユースのものが並んでるところに不思議と安心感を感じました。

栗林:

そうやってたくさんを回って自分の心地よさを探していったんですね。

全国たくさんの場所を巡って、菊池さんに選ばれたのが松本だったんですね。

菊池:

当時26歳のよそ者の自分が松本に来たとき、

自由にのびのびと自分のしたい事をさせてもらえる地域で、ネガティブキャンペーンみたいな事が起きなければ、開業してくれてありがとう一緒に頑張ろうねみたいな空気感もなかったです。

とにかくほっといてくれてた感じですね、僕もほっといて欲しかったのですごくちょうど良いなと思っていました。

それが5年ぐらい経ったタイミングで、地域の敷居が自分の中でぐっと下がったと感じた時がありました。

具体的に何かがあったわけではないですが、地域の皆さんが栞日の店の事であったり、菊池という店主のことを許認してくれたように感じる様になりました。

そのときに分析した松本の地域性は

よそ者に対して程よい距離感で付き合う。

地元の人からちょっかいを出したりしないし、批判もしなければ迎合もしない。

新しいプレイヤーが一定時間を経過した事ができたときに認めてくれる。

そういう町なんだなと思いました。

なぜこの地域性になったかを自分で考えたときに、それは街の地理的な特性と成り立ちだろうと思っています。四方が山に囲まれているけれど、東西南北それぞれから重要な街道が入って来ていて山越えした先にこの街がある。なぜこの街に街道がクロスするかといったら、城があり、そして城下の町が形成されて、商いが盛んになって、商人たちがいろんな街道の商品を取り扱使うからその商品と合わせて、いろんなよそ者が出入りする。

他所から人と物が来るから、いろんな文化が出入りする事になります。

なので、いわゆる異文化というものに対してそもそも耐性がある町なんだと思っています。

それがこの町の日常でありナチュラルな出来事。

外から異質なものが入ってくる事が普通で、それがあるときいなくなるのも普通で、それにいちいち反応していると疲れてしまいますよね。

なのでいい意味で認知察知はしてるけど無反応になっていった。のではないかと考えています。

松本の市街地で何か自分のビジネスなどをやりたい人にとっては、いったんは自由にやらせてくれる町だと思ってます。

栗林:

すごく面白いアナライズですね。

そう考えると、人間性がすごく高いのではと感じます。

いちいち感情的になって怖がったり興味示したりするのではなく、認知はするけどもちょっかいを出さないっていうのは何かを始めたい人にとってはいい部分もあるのかもしれませんね。

結構ファーストトライで自由にやらせてくれて、うまくいかなければ他のところに行っても良いよと。

ファーストトライで失敗したとしても、地域の人は気にしない、良い経験ができる町。

菊池さんから経験を踏まえたそういう話が聞けてよかったです。

今回はありがとうございました。

ー紹介ー

松本市議会議員[一期・無所属・佳風]

株式会社 栞日

栞の日と書いて、sioribiと読みます。

栞の日。それは、流れ続ける毎日に、そっと栞を差す日のこと。

あってもなくても構わないけれど、あったら嬉しい日々の句読点。

さざ波立っていた心が凪いで、ふっと笑顔が咲くような。

今日が、あなたの栞日になりますように。

〒390-0815 長野県松本市深志3-7-8

TEL | 0263-50-5967

営業時間 | 7:00-20:00

定休日 | 水曜日

HP |https://sioribi.jp/

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.6 谷川 秀美さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、薬剤師であり一般社団法人ONE -PARK理事の谷川秀美さんです。対談インタビューでは ”地域のWell-being” をテーマにお話していただきました。

栗林:

最初に谷川さんが今されている事を教えてください。

谷川さん:

普段は薬剤師をしています。

世の中にはいろんな種類の薬剤師がいますが。その中で私は健康相談をしている家に生まれて跡を継ぎました。

それとは別に、一般社団法人ONE-PARKを運営しています。

栗林:

先にお仕事の話から聞かせてください。

健康相談というのは、普通の薬剤師とは何か違うところがあるんですか?

谷川さん:

病院や調剤薬局や製薬メーカーなど薬剤師は様々なところにいて種類もいろいろあります。

うちの家は予防養生を大切にしている薬局です。代々大切にしてきたことは「病気には原因があって結果がある」ということ、人間を尊重しています。そんななかで今私が立たされている状況は化学薬品を使った医療と予防養生の間にいる感じです。

これだけ医療が発達しているにも関わらず、病気が増えているのは何でなのだろうか。

何か調子が悪い時に、ドクターや化学治療に頼りすぎてしまっている現代人に自分を見つめる問いかけをするよう意識しています。

栗林:

何が原因でそうなってしまったのか、睡眠や食事やバランスとかありますよね。

谷川さん:

医食同源という言葉があるように、昔の人は自分を凄く大切にしていたように思います。

ですが、現代人は好き勝手にやって、どこかで問題に気づいているはずなのに、何かあった時にはドクターにすぐ頼ってしまう事が多いですよね。私の役目はドクターが処方した薬はもちろん出しますが、その時の会話の中で寝る前にスマホをずっと見ていませんか?マスクをずっと付けてますが苦しくありませんか?など生活の中での小さな問題から気づいてもらえるようにしています。

栗林:

先生や周りに病名をつけてもらう事で安心して、しょうがないと思ってしまうこともあるけれど、状態がおかしいということは、体が冷えていたりメンタルが原因かもしれないし何が思い当たることがないかまず自分を振り返って見ることが根本的な問題を解決する方法ですよね。

次にONE-PARKでの活動を教えてください。

谷川さん:

ONE-PARKでの活動というのは、私が生まれ育った頃の町は子どもと子ども達の伝統行事で溢れていました。

飴市だったり、さんくろう、あおやまさま、神社のお祭りといえば舞台を出して子供達がお囃子を演奏していたり、もちろん松本ぼんぼんだったり。全部子ども達が主力となってやっていて、それを大人達が寛大に見守ってくれていたと思います。でも今は地域に住む人達が忙しくなりすぎてしまっているように感じますし、近所の子と遊ぶ事も少なくなって、地域の近所の人とも接点があまりなくなってきていると思います。

自分の子供たちの為にも、もう一度自然な繋がりを作れる地域になるよう活動しています。

直近だとキッズカフェというイベントを開きました。本当の無農薬で地産地消のものを使って、子ども達にメニューを考えてもらって、作るところから接客、提供するところまで体験しました。

その時にこの活動は、私が普段仕事でしている事とライフワークでやりたい事がピッタリと重なっていると凄く実感しました。

今はまだまだ小さな組織ですが、コツコツといい輪の繋がりで広まっていけたらと思います。

栗林:

自分の描く良かったなと思う体験が、子供達にも実現されていってるんですね。

谷川さん:

正直、毎月活動している中で最初は子供達にやらせている感もありました。

でも本当に作りたいものは子ども達の自主性だったりして、大人が経験させたい事と子ども達のやりたい事が交わるのって凄くバランスが難しくて。

でも今回のイベントは最初はみんな恥ずかしくていやがったりしてみましたが、慣れてくると忙しくなるほど”めっちゃ楽しい!”と言ってくれたり、どんどん自分からチャレンジしてくれたりして、次のやりたいと思う事が描けてきました。

栗林:

これを読んでくれている方の中には、世界水準の教育だったり生き方だったり生活を意識している人がいますが、その人たちがこういう学びの場や生活の場がある事に関心を持ってくれていると思います。

何となく地方に行けば、都会に比べて地域の行事などが多いと思っていて、人が多いと思うが、実際は一昔前とは違うものになっていますよね。

行事なども大人がやっているから、親がいるからついてきたら楽しかったとか。

結局は、大人が環境づくりをするものですよね。

谷川さん:

凄く思うのは、社会の1番の基礎となる組織は家族だと思っていて、

いくら外でいい組織作りや良いことをしようとしても、自分の足元でそれができていなかったらそれは広がらないと思います。

例えば、家で子どもが話しかけているのにスマホを見ていたりだとか、そういう状況では外に出たとしても楽しめないと思います。序盤で話した「原因ありで結果あり」じゃないですが、

栗林:

家出の結びつき対応、子供への接し方というのがそれぞれの家庭で一人の人間として会話ができていれば、外に出てもいい関係を保てるという事ですよね。

谷川さん:

私がワンパークを始めたのも、子供たちと一緒にいる時間を作りたい、という理由づけの部分があります。”子供達と一緒に活動すれば一緒にいる時間ができる”というところからのスタートです。

それと、子供のうちから沢山の子たちとつながって欲しいという思いです。

栗林:

今すごくいいと思いました。

一緒にいたいから、企画を作って立ち上げてっていうのはすごく理にかなってると思います。

谷川さん:

自分ができる事、子供にしてあげられる事には限界があるので、ゆくゆくはみんなが繋がって何かあった時に助けあえる人が沢山いるような環境ができていければと思います。

今の自分も祖父母や父達が作ってくれた基盤があって、父の在り方があったからこそ地域の人に沢山助けられてきました。その環境を子ども達にも自然に受け取って欲しいと思います。

栗林:

縦や横の世代の繋がりだったり、今の谷川さんの活動もこれからの子供達の為に動いているという事がすごく分かりました。その姿勢を見ている子ども達はもうすでに受け取るものがあると思います。

今回はありがとうございました。

ー 企業紹介 ー

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.5 熊谷 善紀さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、一級建築士で株式会社 Y建築設計代表の熊谷 善紀さんです。対談インタビューでは ”地域のWell-being” と “世界水準” をテーマにお話していただきました。

栗林:

信州にすでにいる子供たちの生活や学びに興味のある方たちに向けて、この地域がどんな場所でどんな人達がいるのか、という事を発信しています。

本日は熊谷さん事について教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします。

熊谷さん:

僕は設計事務所をやっています。

今事務所にしているこの建物は大正13年の建物で、来年130年経ちます。

3,4年前にここにきたんですが、

松本のこの景色・景観、古い建物などを見て、守っていかなきゃいけないと思いました。

この建物は木造なんですが、耐震の補強をしていたり、実は下に床暖も入ってるんですよ。

古いものを活用したりリノベしたりするんですけど、”古かろう寒かろう”ではいけないと思っていて、昔のものを現代でも使えるように生かして再生するよう心がけています。

栗林:

チャーミングらしさを残していたり、松本らしさや古いものの良さを残しているんですね。

長野やいろんな地域で沢山の建物を手がけていますよね。

熊谷さん:

はい。安曇野には安曇野らしい良さがあると思いますし、里山には里山の良さがあって、そんな中で松本市内の街中の雰囲気がありますよね。

ついこの間、近くの通りに古い元呉服屋さんの土蔵があるんですけど、そこは壊してアパートになる予定の建物でした。

僕たちは古い建物を使えるようにして新しいオーナーさんにお届けして使ってもらうということもやっていて、そのことを嫁入り先と言っているんですが、この建物は壊す直前まで嫁入り先が見つかりませんでした。

なので、今回は特例注の特例で自分たちで購入して、リノベをする事にしました。今は鰻屋さんになっています。

基本的には街中の景観を残していくことが、ある種、建築士としての使命と思っています。

街を作っていくというのが今僕がやっている事です。

松本の子供たちに建築文化を伝えていかなければいけないと思っています。

文化が残った環境に身を置く事で自分の子供もそうですが、豊かに育ってほしいなと思います。

都会で建築に関わる人もいますが、私はやっぱり地方特有、地方発信のリノベーションをしていきたいです。

地方の古民家は今流行っていますしね。

栗林:

私たちの発信したい相手を考えた時に、熊谷さんは今1番気になる人です。

古民家というと扱いにくくて手間がかかるんじゃないかと思ってしまうけど、住みやすい古民家で心地よく快適に安心に過ごせる環境が全部揃っていますよね。

熊谷さん:

建築って4次元のものなんです。

3D+時間軸で4次元的に流れていて、

その場所の歴史や古い具合などは出そうと思って出せるものではないです。

古いものの良さは日本人のDNAに組み込まれてるのかもしれませんね。

栗林:

いま思いついたのは、移住場所として五常キャンパスのある四賀村などで素敵な古民家をリノベーションしておいて、借りられるようになれば、学校や明科駅も近いですし、とても簡単に快適に田舎移住が試せるようになるかもしれないですね。

もし傾いたりしている建物でも元に戻せたりするんですか?

熊谷さん:

五常の方にも歴史を感じるいい建物が沢山ありますよね。

傾いたり耐震が弱かったりしていても、全然治せますよ。

僕たちがリノベした鰻屋さんも傾いていたんですが、15cm持ち上げて家の基礎を作り直して綺麗になりました。

栗林:

ビフォーの写真を見せてもらうと、こんなに変わるのが信じられないですね!でもちゃんと面影は残してありますし、昔の建物を活用しているというのが見るだけで伝わります。

熊谷さん:

どうなるのかってイメージつかないですよね、

でも手を入れるとこれだけ変わるんだよというのを僕たちが示して、みんなに知ってもらいたいです。

わかってもらえれば古いから壊そうとはならず、手を入れて綺麗にして大切に残そうと考えてくれると思います。なので発信していきたいですね。

栗林:

同じお金をかけるとして、耐震とか暖かさ住みやすさが同じだったら新築とリノベーションどっちがいい?という選択肢が増えますよね。

熊谷さん:

古い建物だとしても耐震は担保しますし。古いから崩れてしょうがないよねという建物には安心して住めないので、古くても暖かくて、古くても頑丈な建物を作ります。

もちろん新築のものには新築の良さもありますけどね。選択肢の一つとして考えてくれると嬉しいです。

栗林:

ほんとに、熊谷さんのやっていることがウェルビーイングに溢れていると思いました。

自然も歴史も残る長野という地域で、暖かくリノベーションした施設で教育をしたいっていうイメージが今回私の中でさらに膨らみました。

らしさとか、すでにあるものの豊かさを再認識できました。

本日は本当にありがとうございました。

ー 企業紹介 ー

株式会社 Y建築設計

- 390-0874 長野県松本市大手5-1-3

- TEL/FAX 0263-50-8372 / 0263-50-8563

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.4 土屋 龍一郎さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、FICTS Nagano 国際スポーツ映画祭実行委員長 土屋龍一郎さんです。対談インタビューでは ”地域のWell-being” と “世界水準” をテーマにお話していただきました。

栗林:

龍一郎さんの今までの活動内容を教えてください。

土屋さん:

青年会議所の理事や、菓子製造、飲食、外国語学校、エムウェーブの施設管理、調剤薬局の監査役など

いろんなことをほぼ同時進行で、1986年からしてきました。

他にもPTAなど、ビジネス外のことも沢山やってきました。

仕事が来ると断れなくて。本当にいろんな経験をさせてもらったと思います。

現在はFICTS Nagano 国際スポーツ映画祭実行委員長をしています。

栗林:

多岐にわたって沢山のことをやられてるんですね。

土屋さんは今までどこかしらで世界と繋がってきたり、世界に意識が向いたことがあると思うんですが、今までの経験を踏まえて「世界水準」という言葉からはどんなことを発想、連想しますか?

土屋さん:

日本には現代まで続く長い歴史があって、「日本水準」というものを持っていると思います。

しかし世界水準は歴史の長さだけではなくて、その時代その時代にに適合していく考え方が、「世界水準」の基本だと思います。

例えば1980年代には、世界中が日本の経済を羨んで、「Japan as No. 1」といわれるぐらい注目されていた時期がありました。しばらく前は中国の経済、今はインドの経済というように、世界はその瞬間だけではなく、時代毎に変わっていくのが「世界水準」だと最近感じてます。

栗林:

世界の大きな動きがあって、その時その時にフレキシブルさが必要であるということですね。

そんな中で長野県の中で感じる世界水準はどんなものがあると思いますか?

土屋さん:

自分のいる地域で言うと、北信の人はエンゲル係数が低いとされています。

給与所得が高くないのに、食品の占める割合がなぜ低いかを調べた事があります。

長野市には沢山の農業事業者がいますが、その中の8割が兼業農家で、仕事を持ちながら畑をやっています。要は食材を買わないで、いただく文化があるんです。しかもいただいた物の方が買ったものより美味しく、健康的なんです。

兼業農家文化はこの地域に強く根付いていて、これからも続いていくと思います。この文化があることが北信の持つ世界水準であると思います。

栗林:

そういう発想の視野で見た事がなかったです。規模もそれぞれ違うと思いますが、体を動かすということがそもそもウェルビーイングだと思いますし、そして食について考えるということも自分自身の学びにもなりますし、周りと繋るコミュニティも少なからず作れていくのかなと聞いていて思いました。

土屋さん:

本当にその通りで、今、信州新町っていうエリアの山の奥に沢山の田んぼがありますが、高齢者が田んぼの面倒を見られなくなっています。最近はそこに若い人たちが移住してきて、その若い人たちに高齢者が田んぼをやってもらっているんですね。

それで若い人は生活ができるのかと言うと、そこで育てられるお米は、既に代々買ってくれるところが決まっているので、若い人が農業を始めても生活していけるようになっています。

都会から来た人が精神が豊かになるために農業をすることは多いですし、私もいい事だと思いますが、自給自足だけでいいのかで言ったら生活が枯渇してしまうので、

育てたものを買ってくれる人がいる所まで含めて、田舎暮らしで安心できる豊かさがあると思います。

栗林:

話を聞いててすごくイメージが出来ました。兼業農家って聞くと難しいと思う事もあると思いますが、自分の中でうまくバランスを取って、土に触れる時間を作ることは誰にとってもプラスになるし、信州ならではのことだと思います。

土屋さん:

会社勤めの人であっても朝の時間や休日に畑に触れるという話をよく聞きます。私も今朝、会社に行く前の早い時間に、なすやさつまいも、きゅうり、トマト、小さいフィールドですが、土いじりをしてきました。

ウェルビーイングの一つの形態で、

90年代に「半農半X」という言葉を日本の学者が提唱しています。

半分は農業の時間、半分は人それぞれの時間という考え方です。

長野は兼業農家が定着している事などの影響もあり、すでに「半農半X」という幸せの在り方を生活の中で実践していた。ということがあるので、私はそれは世界に誇れる長野らしい特徴だと思っています。

栗林:

生活のあり方がすごく具体的で、龍一郎さんが信州のウェルビーイングを考えた時に、「半農半X」という考えが思い浮かぶということがすごく素敵だと思いました。

土屋さん:

これからの時代、少子化対策だったり直面する課題などはもちろん社会全体で取り組んでいかなければならないですが、そういった社会活動だけではなくて、自分の生活も支えていくということを考えれば、「半農半X」という物は長野に根付いている世界に誇れるウェルビーイングだと思います。

栗林:

話を聞いていて龍一郎さんの生活だったり、考え方の一部なんですが、色んなことがわかったようなお話を聞かせていただけました。龍一郎さんの経歴を見ると、すごく複雑で難解な事をしているように感じますが、結局、1番大事なものを考えた時に 農業やXの部分を中心に意識して生活しているという事を聞けて良かったです。ありがとうございました。

ー 活動紹介 ー

FICTS Nagano 国際スポーツ映画祭

スポーツ(オリンピックを含む)に特化したこの国際映画祭は日本で初めての開催です。

私達は、FICTSが提供する国際映画祭を長野で実施することで、長野県に住み暮らす子どもたちが、スポーツ文化やオリンピック精神を学び、国際的な視野をもち世界に通用する語学やコミュニケーション能力を身につけるための機会を創出します。

また、2030年にSDGSの【質の高い教育をみんなに】を達成します。

特に、長野県の国際化を促進するために国際的イベント開催の土壌をつくります。

HP : https://ficts-nagano.com/

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.3 斉藤 忠政さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、長野県松本を代表する旅館『明神館』を運営する扉グループ代表の齊藤忠政さんです。対談インタビューでは ”地域のWell-being” と “世界水準” をテーマにお話していただきました。

栗林:

斉藤さんは沢山の地元に貢献した事業をされてると思いますが、今の役職につかれてから何かレベルアップされたことはありますか。

齊藤さん:

コロナが流行したここ3、4年は特に大きな変化がありました。

コロナがあったことにより次のステージであるサステナブルの意識により一層触れられたからです。

僕たちは2003年からサステナブルの方向にシフトして活動し始めて、2007年には環境に配慮した宿泊施設に与えられる国際的なエコラベル「グリーンキー」を日本で初めて取得しました。

”持続可能な観光”がこれからのベースになるので、地元の野菜を使うのは当たり前ですし、

家具なども基本的に地元のものを使用しています。

コストは1.5倍になったりしましたが、地元の大切な文化を残すためにも意識して取り組んでいます。

栗林:

そうなんですね。

スクールでも、これから生徒たちに提供する給食を地元の無農薬のものを地産地消で提供できるよう体制を整えて行きたいと思っています。持続可能性を考えると、これからの担い手がなくなってしまわないよう、若手にも入ってもらえるようなカッコいいものにしていかなくてはいけないですね。

斉藤さん:

国内の漁業や農業などはどんどん人口が減少してきていることも問題ですし、私たちも普段何気なく口にしているものが、どこからどうやって作られたのか、トレーサビリティーを意識している人は少ないと思います。

僕たちが使っているものは8割が地元のものです。

農家さん達と対等に繋がってちゃんとした適正価格で購入するようにしています。

安く仕入れようとしてしまうとどうしても質が落ちてしまったり、農薬を使用するようになってしまったり、、、。

ちゃんとした適正価格で購入することは当たり前の事ですし地域の経済を回して価値があることをしっかり認知してもらうことで次の担い手が生まれると思います。

僕たちは地域にいさせてもらっている立場なので、観光業をやる前に地域の人が輝いて、住む人が楽しく過ごせるよう、利益を還元できる仕組みなどを作って地域をデザインして行きます。

栗林:

今スクールの中学部の子達が、パーマカルチャー(永続可能な循環型の農業をもとに、人と自然がともに豊かになるような関係性を築いていくためのデザイン手法)に興味を持っていて、今年は国内にあるビレッジを見て学んで、自分たちで五常キャンパスのある四賀村に

ビレッジを作るプロジェクトをしようとしています。

トレーサビリティーを知ることで再生・持続・共存の意識はより高まりますね。

斉藤:

五条キャンパスのある四賀はゆうきの里ですしね、いい取り組みですね!

長野県は、奇跡的にできたアルプスの恵みから、水が里山に下って、田畑や大地を潤わして、そこに文化が生まれて集団的な考えが生まれて。

それこそがバリューです。

観光でも、そのバリューをしっかり理解して組み立てないとサステナビリティーにはならないですし、作られた嘘のものになってしまいます。

信州らしいウエルネスリゾートを世界にどう発信するのかがこれからの鍵になります。

栗林:

まずは私たちが何を持っているのかを私たち自身が理解することから始まりますよね。

奇跡が集まったこの場所が現代でも荒らされる事なく、保っていくことが大切ですね。

まずできる取り組みとして、学校給食でも地域の食育を進めていきたいです。関心を持って地域のものを食べる循環が出来れば、地域全体の水準が上がると思います。

斉藤:

地域の食を知ることは、地域を知ることになります。

これからを担う子供達には、「誰がどうやってどの時期にどこで作ってるの?」という問いかけから保護者と一緒に食を中心に地域をもっと知って行って欲しいですね。

ー 企業紹介 ー

扉グループ

株式会社明神館・シックスセンス株式会社

扉グループは、松本生まれ松本育ちの企業として、松本のより良いものを上手く組み合わせて、地域と一緒にブランディングし、それを地域と一緒に世界に発信していくことが価値であると捉えています

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.2 中村 大樹さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表栗林と、長野県上田市を拠点に、インターネットによる書籍販売、買取をメイン事業に行なっているVALUE BOOKS代表取締役の中村大樹さんです。対談インタビューでは”地域のWell-being”と”世界水準”のテーマでお話ししていただきます。

栗林:

会社を設立された経緯などを教えてください。

中村さん:

大学を卒業してすぐ個人事業主として始めて、16年目です。

最初は強いビジョンはあまりなくて、自分で起業して食べて行きたいと思い色々模索していました。そんな中で当時日本に上陸して間もなかったAmazon社を見て、今でいうメルカリのような感じで、読み終わった本を出品する、せどりみたいなことを始めました。

それがとにかく楽しくて。

最初はお小遣い稼ぎでしたが、そのうち高校時代の友達を巻き込んで2年後には会社を設立していました。

基本は古本の販売・買取ということをやっていますが、NPOと一緒になって、寄付者から読み終わった書籍、DVDなどを集めて換金し、さまざまな分野で社会的な課題解決をめざす団体(NPO・学校・自治体)に寄付をする「charibon(チャリボン)」と言うサービスの運営も10年ほどやったりしています。

栗林:

NPOとの活動はどんな事がきっかけで始めたんですか

中村さん:

高校時代の先生を通して、立川のNPOの「育て上げネット」さんに知り合いました。その中の方が、企業を巻き込んで社会問題を解決するのがすごく上手な方で、一緒に活動を開始しました。その取り組みが日経新聞に取り上げられて、東京大学の寄付担当の方が見てくださって、大学にモデルを導入してくださったりして。

最初の古本買取の事業をやってる中で、自分たちの仕組みを使って社会課題の解決やより面白いことができないかなっていうので広まっていった活動の1つです。

栗林:

「自分で起業して食べていきたい」という部分から、社会貢献の方へと考えが変わったんですね。

中村さんにはISNでも現在一緒にサステナブルライブラリーのクラウドファンディングに取り組んでいただいてますし、想いが伝わってきます。

そんな中で、中村さんにとって「世界水準」という言葉はどういう意味だと考えますか?

中村さん:

自分たちは国内のお客さんへのサービス提供を主にしていますが、会社の在り方とかでベンチマークしているのは外国の会社が多いです。

よく名前を出すのはPatagoniaさんとか、Better World Booksさんというアメリカの寄付本のプログラムをメインにやっている会社さんで、そういうところは創業の頃からかなりウォッチしていました。

2社は共通して社会環境に配慮した事業に与えられる世界的な証明である「B-Corp」を取得していて、自分たちも社会に対して貢献できる意識を持って、できる限りのことをやろうと思っています。

(※B-Corp(B Corporation)とは、米国の非営利団体B Labによる国際認証制度。厳格な評価のもと、環境や社会に配慮した公益性の高い企業に与えられる。)

栗林:

企業の取り組みや関心が、私たちが生きる社会と環境についてというのは、とても共感できます。

今後、中長期的にはどんな事をして行こうと思っていますか。

中村さん:

今はチャットGPTなどの研究に力を入れています。

今までは検索という手段でしか本と出会えなかったので、その時の自分とピッタリ合う本に出会いにくかったですが、チャットGPTを使う事で可能性が広がったと思います。

例えば、自分の信頼している書店員さんや司書さんとかに悩みを相談して適切な本を探してもらえるように、抽象的な文章を入れたら、それにあった本をAIが提案してくれることができそうだと思って。そういう仕組みのデーター版などを作ったりしています。

ですが、便利なものが出てくると、会社としては生産性が上がったりいいことがありますが、そもそも本を読まなくてよくなったり、人の仕事が無くなっていってしまうという事も起こりつつあって、、、。

それってどうなんだろう。と考える時もあります。

栗林:

便利なシステムによって仕事を失う人が出てくるかもしれない。その一方で、その人達が仕事を無くしたことによって次のステップと言う機会が訪れるきっかけでもあると思うのですが、どう思いますか

中村さん:

基本はそう思っていますが、いままでの教育制度ではそういう考えができる子はあまり育っていないと思います。

逆に高度成長期と言われる時代においては”精度の高い仕事を文句を言わずにやる日本人”としてその教育を受けた人材がマッチしていたと思います。

これからもそういう仕事は残ると思いますが、それは機械化するより安いから人がやる仕事として残ってしまったときに、自分のやりたい事とか自分が社会に対して何ができるんだろうということを考えられる子供達にならないとかなり苦しいんじゃないかと思います。

”なんでもできる希望的な社会である一方で、人材が時代とミスマッチな時期”がしばらく続くのではないかと感じています。

栗林:

結局IT化は進んでいくものですし、自分のこれからを考えていく為の機会でもあるのかもしれないですね。

中村さんの考えるこれからの教育とはどんなことでしょうか。

中村さん:

”子供は基本パーフェクトな状態である”と子供達を見てて思います。自分自身で考えて、自分がやりたいことを発見して、自分の成長が楽しくて。他者に貢献して喜んでもらうという欲求がすでに備わっていたり、成長することに喜びを感じたり、

これからの時代を生きていくのに必要な要素をナチュラルにすでに持っていますよね。けれど、成長と共にいろんな大人の影響で、いい事・悪いことの分別や、怒られたり褒められたりすることで、内発的な動機から人の影響に切り替わる。

これを社会性を獲得したというのか、自発性が無くなって周りにやることを聞かなきゃいけない状態にすり替わっていってしまっているのか。

極論を言えば大人は子供の邪魔をしなきゃいいとも思ってしまいますが、専門家ではないのでどうなのかはわからないですね。

栗林:

子供達の「Well-Being=自分と周りの幸せ」を考える機会ですね。やりたいことを子供が自問して、成長できる環境を大人は意識しているのか。子供と一緒に保護者や先生の成長がこれからの教育に必要ですね。

ー企業紹介ー

VALUE BOOKS

本を通して人の生活を豊かにする。

長野県上田市を拠点に、オンラインでの本の買取・販売のほか、実店舗「本と茶

NABO」「バリューブックスラボ」、移動型書店「BOOK BUS」を運営しています。

HP:https://corporate.valuebooks.jp/

信州Well-being有識者対談インタビュー Vol.1 藍広江さん

今回対談するのはInternational School of Nagano代表代表栗林と、信州松本出身の3人のお子さんを持つ起業ママ、信州バウムクーヘン工房てまりや代表の藍広江さんです。今回の対談インタビューでは ”地域のWell-being” と “世界水準”の テーマでお話していただきました。

キーワードは何を選ばれたか教えてください。

藍さん:

すごく悩みましたが、『ご育て』と『信州の自然』を選びました。私自身、3姉妹を育てながら起業して、信州の自然を取り入れた事業をしているので、この2つにしました。

栗林:

広江さんって子育てをしながら起業をしてきて、他にはない枠に縛られない価値観を持っていると思うんです。今はビジネスでどんなことをしているのか教えてください。

藍さん:

”信州から世界へ”というのがテーマです。

信州の美しい水、雄大な土地で先祖代々大切に育てられてきたお米や卵をたっぷり使う事。

ここで生まれ育った私たちからしてみると、この地域で地元のものを食べるのはごく当たり前のことで価値を感じにくいんですけど、県外や海外から来た人から見ると、これだけの自然に恵まれていて、山がすぐそばにあって、そんな風に創られたバームクーヘンをギフトとしてもらった人も、信州を感じてもらえるような商品を作ること、届ける事を心がけています。

栗林:

使っているものが日本産の食材にこだわったり、それってwell-beingというか、豊かさ・質の高さだと思います。商品の品質はもちろんそうだし、広江さんが届けたいって思っている物ってサービスだったり、豊かな価値を備えていますよね。

藍さん:

それは常に考えています。

ギフトやお土産を購入する時って、あげる相手の事を想っているからこそ商品を手にしてると思うんですけど、てまりやの商品が「旅行の話+アルファ」のものであるように。

土産と一緒に、信州で巡り会った人の事や、こんな自然があったという話を県外や世界に話して伝えてもらうきっかけになればと考えています。

栗林:

当たり前の地元で取れるものなどを、「これって当たり前じゃない、人から求められている事」だと気づく事。相手がどういうことに価値を置いているのかを汲み取る能力ですよね。

藍さん:店を始める当時は松本名物と言われるものがあまりなかったです。

お土産コーナーなどでパッケージの裏を見ると他県産のお土産が沢山置いてあって、これを観光客の人が手にすることで、地域が潤うだろうか、ここで成長していく子供達の未来が豊かになるだろうか、と考えた時にクエスチョンマークが浮かびました。

過去に飲食業を営んでいた事から、地元でお米を一生懸命育てている人達がいる事、長野県の卵にこだわっている人がいる事など、繋がりを通して、その集大成として一つの松本のギフトを作りたいと思いました。

栗林:

私たちのスクールでは、これから食育勉強会を保護者に主導してもらって、スタッフたちと開く計画ですが、広江さんはそれをずっと昔から気づいてやっていたことが素晴らしいと思います。

広江さんや私たちの中では、その分野で世界水準がすでに当たり前っていう考えがあると思います。自分自身も周りにもwell-beingを実現してますか?

藍さん:

てまりやは地元のものをふんだんに使いたくて、普段小麦粉で作るバウムクーヘンを全て地元の米粉で作っているんですが、世界的に見るとグルテンフリーにこだわりを持っている人がいたり、アレルギーがあって小麦粉が食べれなかったり、もっと言うと輸入に頼っていたり。最近、「そういうところを超えた商品だね もっとその部分も発信して行ったほうがいいよ!」と声をいただいて、そこにニーズがあるんだと気づいたことも沢山あります。

栗林:

求められている事を、もっと磨こうとしている段階ですね。

藍さん:

無添加だったり有機のものだったり、さらにこだわったものをこれから作って届けていきたいなと思っています。

ー 企業紹介 ー

信州バウムクーヘン工房てまりや

信州は豊かな自然に恵まれ、おいしい食材が豊富にあります。

『てまりや』は「信州の豊かな恵みをお福分け」をコンセプトに、信州産コシヒカリの米粉、玄米粉をはじめ、信州産クリームチーズ、松本ノニたまご、小布施栗など、

信州育ちの食材にこだわりました。澄んだ空気、清らかな水、あふれる新緑。

大自然の恵みを幾重にも重ねた、すこやかバウムをお届けします。

〒390-0811 長野県松本市中央2-4-15 謝藍ビル

TEL・FAX /0263-39-5858

HP:https://www.temariya.jp/

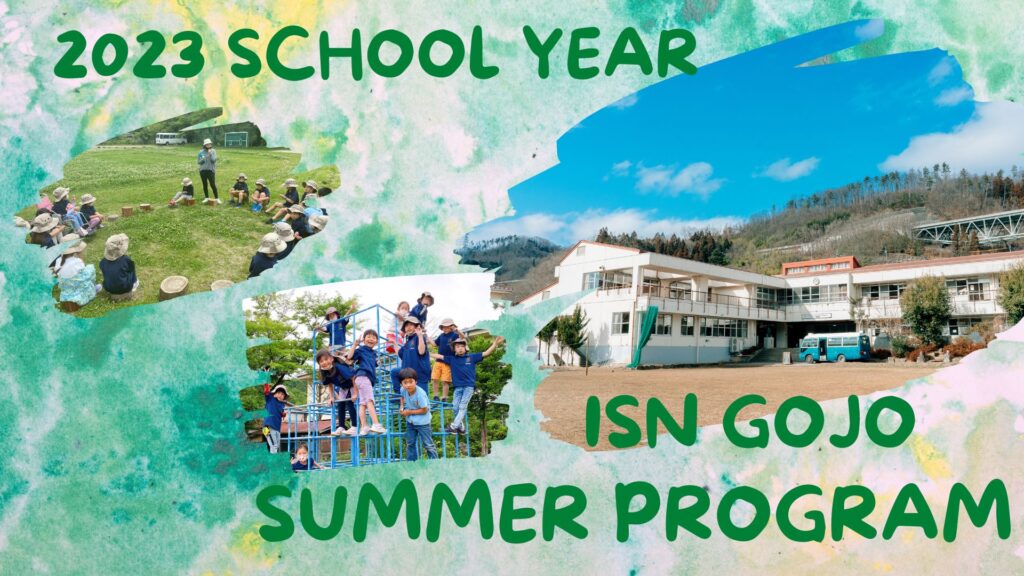

ISN Gojo Summer Program is coming soon!🌈

Welcome to the ISN Summer Program!

The Summer Program is a program held every summer for elementary and junior high school students.

We host an all-English program for our students who normally spend their school life in English, as well as for children from outside of ISN who have never been exposed to English.

No English proficiency is required to join ISN’s Summer Program. Even if you are not confident in your English ability, we will support you, so that you can communicate in English! Let’s make this a summer of experiencing the excitement of accomplishment and making things together!

Activities will vary from exploring the natural environment around the Gojo campus to learning about the SDGs, and much more!

Please click below to check our 2023 Summer Program!!

So… why don’t you join us for an ISN adventure this summer?

さあ、皆さん!🌞

2023年度Summer Programの概要が出来上がりました!すでに参加者の募集も始まっています!

ISNのSummer Programは、英語力を問いません。

しかし、プログラムは全日All Englishで行われます😊(Summer Program期間中はUOIを行いません。)

昨年のSummer Programの一部をご覧ください♪↓↓↓

この夏は、ISNのSummer Programで一緒に楽しみ、成長しませんか?

詳細は、ISN五常キャンパスのWebsite、Summer Programページをぜひご覧ください🌈